《航天功能镀覆层》 系列国家标准解读

摘 要:功能镀覆作为一种表面处理工艺,可改变金属或非金属材料的表面特性,提升产品表面在热控、消杂光、焊接等方面的性能。航天功能镀覆层系列国家标准包括 GB/T 43763—2024《航天功能镀覆层 特殊非金属材料金属镀层》、GB/T 43764—2024《航天功能镀覆层 消杂光镀层》、GB/T 43765—2024《航天功能镀覆层 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层》。从背景、目的与意义、主要内容等方面对该系列标准展开解读,旨在增进对标准各项要求的理解与认识,推动其更好地推广和应用。

关键词:表面处理 镀覆工艺 功能镀覆层 航天产品 国家标准 标准解读

作者:王景润 王甜甜 陈学成 顾栩涵 曹克宁

作者单位:北京卫星制造厂有限公司 中国航天标准化研究所

引言

功能镀覆层是实现材料表面改性的关键手段,其通过物理或化学方法在金属或非金属基底表面形成一层具有特殊性能的涂层或镀层,以满足各种特定性能要求。航天功能镀覆层指用于航天器上的功能镀覆层,该镀覆层可改变金属或非金属材料表面性能,进而满足航天器产品表面热控、消杂光、防腐、耐磨、润滑、焊接等性能需求,可应用于结构系统、姿态控制系统、热控系统、电源系统等 [1-4]。在结构系统中,航天功能镀覆层可增强材料的耐磨性与防腐性,确保结构件在长期服役过程中的稳定性与可靠性;在姿态控制系统中,镀覆层的特殊润滑性能可降低机械部件间的摩擦,提升系统的控制精度;在热控系统中,镀覆层优良的热控性能可维持航天器内部适宜的温度环境;在电源系统中,镀覆层可实现高效可靠的电气连接。航天功能镀覆层应用范围广 ,覆盖航天器的各个关键系统,种类丰富多样,包括非金属材料金属镀层、消杂光镀层、颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层等。每一种镀覆层都针对特定的航天应用场景,发挥着不可替代的作用。

1 涂镀功能镀覆层的目的与意义

1.1 特种非金属材料金属镀层

特种非金属材料金属镀层,是在特种非金属材料基材上表面镀覆铜/镍/金/银(Cu/Ni/Au/Ag)等形成的金属镀层,其具有导电、焊接等性能,可应用于雷达天线等航空航天领域及电子电路等民用产品。常见的特种非金属材料基材有聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK),此外,液晶聚合物(LCP)、聚苯硫醚(PPS)、聚砜(PSF)也较为常用。

国内卫星、地面装备朝着大型化、多功能、长寿命、功能结构一体化方向发展,对雷达天线等有效载荷提出了轻量化和高稳定性的要求。传统雷达天线所采用的金属材料存在密度大、工序复杂的问题。以聚醚醚酮、聚苯硫醚等为代表的特种非金属材料及其功能改性材料,具有低密度、高稳定性、抗腐蚀、耐蠕变等优异性能,在电子电器(如 5G 产业)、航空航天、汽 车、机械制造、医疗、化工等国家重点领域成为极具优势的选择材料。在特种非金属材料表面制备具有良好导电性、结合力、可焊接性能的金属镀层,既能满足产品的导电、焊接等功能需求,又能推动产品的轻量化发展。此外,特种非金属材料在电子电器、汽车等领域应用时,为满足产品的特殊功能及应用需求,需要在其表面实现导电、焊接、电磁功能等。例如,在应用于电子器件、雷达天线、波导等产品时,产品表面局部需要制备高导电、可焊性金属层,以实现产品研制及相关电磁传输功能。

由此可见,特种非金属材料表面金属镀层是未来国家基础新材料的重要发展方向之一,通过标准来规范特种非金属材料金属镀层的导电性、可焊性、耐高温等技术指标,能够推动航天功能镀覆层在各领域的推广、应用过程中的技术指标一致性。

1.2 消杂光镀层

消杂光镀层是在基材上镀覆的黑色镀覆层,具有高吸收比、低反射率等特性。其基材可以是金属、非金属或复合材料,镀覆方式多样,包括电镀、化学镀、真空镀等。消杂光镀层主要成分为无机金属化合物,具有真空质量损失较低、几乎无可凝挥发物的优势,能有效防止镜头等光学元器件被挥发物污染。凭借消杂光、低放气性、高吸热等性能,消杂光镀层在航天器、航空器、民用相机、太阳敏感器、光学仪器仪表、太阳能收集器等结构中得到广泛应用。

航天器在轨运行期间,星敏感器、空间相机、光谱仪等光学载荷极易受到太阳光、地气光及月亮反射光等的干扰,这些干扰会形成系统噪声,进而影响光学载荷对信号的捕捉,导致其灵敏度下降。因此,在光学载荷的遮光罩、镜筒等部位,需要从结构设计、表面镀覆等技术层面对紫外光波段、可见光波段、近红外波段等杂散光进行抑制。消杂光镀层具有低反射、高吸收的特性,能够有效吸收特定波长的光线能量,吸收并消除光学载荷探测光路内的杂散光,从而提高各类敏感器、相机的成像精度,保障成像质量。这对于提升卫星星敏感器、光学相机等产品性能至关重要。

随着我国低轨互联网卫星等民用航天、商业航天的蓬勃兴起,以及国际空间技术合作的不断推进 ,制定消杂光镀层国家标准,对太阳吸收比、耐环境性等要求进行规范,有助于各用户单位进行消杂光镀层的设计选型,统一技术指标和验收方法,并有利于推动国际交流与合作。

1.3 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层

颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层,是在颗粒增强金属基复合材料的基材上镀铅锡、金、镍等形成的焊接镀覆层。这些焊接镀层在后续的电子封焊过程中具有良好的润湿性和抗氧化特性。颗粒增强相可以是铝基碳化硅、铝硅、铜金刚石等硬质材料或高导热材料。焊接镀层具有耐高温、结合力强、焊料润湿性好等特性,广泛应用于功率器件、收发组件、集成电路等航空航天领域,以及电子电路等民用产品。

传统功率器件采用的金属材料存在变形量大、导热性差的问题。颗粒增强金属基复合材料将金属的高导热性与陶瓷的低热膨胀性相结合,通过铝硅、铝基碳化硅、铜金刚石等颗粒增强相的掺杂,具有导热性好、膨胀系数低、刚度好、轻质等综合优异性能,已成为当今芯片封装的热点材料。

金属基复合材料凭借其低形变、高导热、高强度等优异性能,在航空、航天、汽车、消费电子等领域成为极具优势的选择材料。作为电子器件结构材料使用时,颗粒增强金属基复合材料需要具备良好的可焊性。在颗粒增强金属基复合材料表面制备具有耐高温、结合力强、焊料润湿性好的金属镀层,既能满足产品的焊接、防腐等功能需求,应用于功率器件、大功率电源、集成电路等结构时又能有力推动产品集成化发展。

目前,行业内缺乏颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层耐高温、低释氢、耐环境性等指标的规范化要求。通过编制标准可明确颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层技术要求,建立适用于其表面镀覆层性能的评价方法,为颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层基础性能测试提供可靠的测试方法。

2 航天功能镀覆层系列国家标准的主要内容

航天功能镀覆层系列国家标准包括 GB/T 43763—2024《航天功能镀覆层 特种非金属材料金属镀层》、GB/T 43764—2024《航天功能镀覆层 消杂光镀层》、GB/T 43765—2024《航天功能镀覆层 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层》。此系列标准 [5-7] 适用于我国航天器研制过程中功能镀覆层的检验与验收。其中:特种非金属材料金属镀层适用于雷达天线类产品;消杂光镀层适用于航天器上各类敏感器、相机等产品;焊接镀覆层适用于航天器上颗粒增强金属基复合材料类电子、天线产品。

2.1 特种非金属材料金属镀层

GB/T 43763—2024 规定了聚醚醚酮、聚苯硫醚、聚酰亚胺、液晶聚合物及其复合材料等特种非金属材料(以下简称特种非金属材料)表面功能金属镀层的一般要求、质量要求、试验方法、检验规则等内容。该标准适用于航天用特种非金属材料表面金属镀层的制备。通常,其镀层可采用电镀或化学镀的方法制备,包括但不限于镍+金、镍+银、铜+镍+金、铜+镍+银、镍等镀层,这些镀层同时具备导电与焊接功能。其他特种非金属材料的金属镀层也可参照使用该标准,主要用于检验和验收。该标准主要包括以下内容。

(1)特种非金属材料表面镀覆的前处理要求,以及替代试样的相关规定。

(2)特种非金属材料表面金属镀层性能要求,包括外观、附着强度、厚度、可焊性、导电性等镀层本身性能,以及环境适用性(例如耐热循环、耐高温特性、耐真空热循环能力)。

(3)特种非金属材料表面金属镀层的检验方法,包括外观、附着强度、厚度、可焊性、导电性等指标的检验方法,同时给出了耐热循环、耐高温特性、耐真空热循环等指标的检验方法。

(4)特种非金属材料表面金属镀层的检验规则,包括检验条件、项目、时机、数量和合格判据等内容。

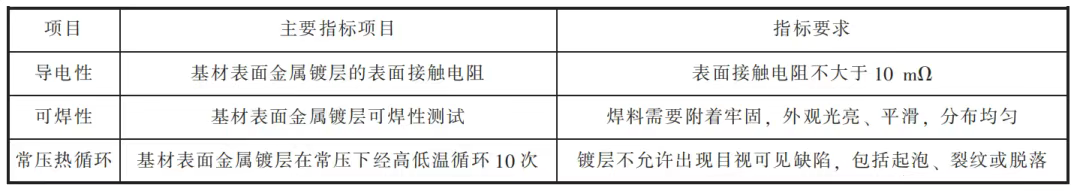

GB/T 43763—2024 中最主要的技术指标要求见表1。满足表1中规定的 3 个关键指标要求,就能够有效保证特种非金属材料金属镀层使用过程中的导电性、可焊性、结合力等性能。

表1 特种非金属材料金属镀层主要的技术指标

2.2 消杂光镀层

GB/T 43764—2024 规定了航天光学产品表面消杂光镀层的一般要求、质量要求,还列出了测试方法、检验要求、随行文件、包装运输存储、说明事项等。消杂光镀层可通过电镀、化学镀、真空镀等方法制备。该标准主要用于消杂光镀层的检验与验收,适用于铝、钛、铜、镁等金属及其合金材料的消杂光镀层,也适用于钢铁、金属基复合材料上的消杂光镀层。常见的消杂光镀层包括镀黑镍、镀黑铜、镀黑铬、镀黑锌等。该标准主要包括以下内容。

(1)航天光学构件表面镀覆的消杂光镀层的前处理要求及消杂光镀层的结构要求。

(2)航天用光学构件表面上的消杂光镀层的镀层性能要求,包括外观、结合力(附着强度)、厚度、太阳吸收比,还包括环境适用性(例如耐热循环、耐真空热循环、抗真空紫外辐照等)。

(3)航天用光学构件表面上的消杂光镀层的试验方法,包括外观、结合力(附着强度)、厚度、太阳吸收比,以及耐热循环、耐真空热循环、抗真空紫外辐照等指标的试验条件。

(4)航天用光学构件表面上的消杂光镀层的检验规则,包括检验条件、设备、项目、时机、数量和合格判据等内容。

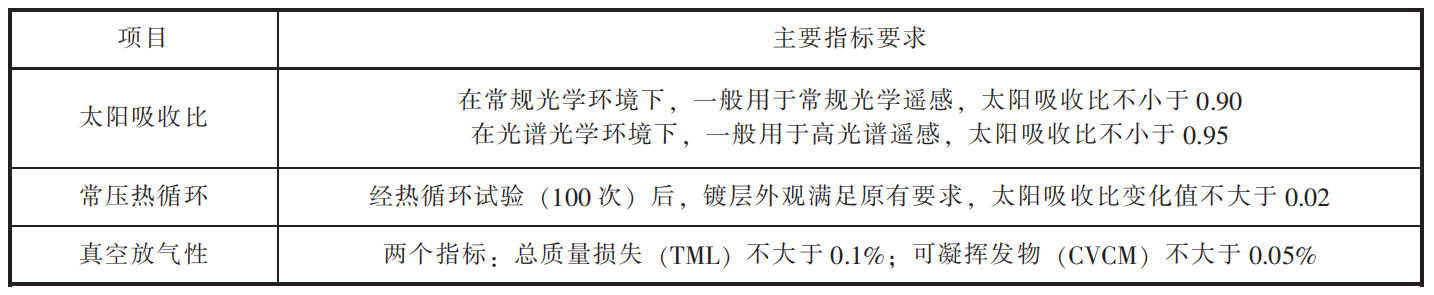

GB/T 43764—2024 中最主要的技术指标要求见表2。满足表2中规定的 3 个关键指标,就能够有效保证消杂光镀层使用过程中的消光性能、结合力、真空放气性等性能。

表2 消杂光镀层主要的技术指标

2.3 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层

GB/T 43765—2024 规定了颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层的一般要求、质量要求、测试方法、检验规则、标识和随行文件、包装、运行、贮存等。该标准适用于铝基碳化硅、铜金刚石、铝硅等颗粒增强金属基复合材料电子封装用铅锡、金、化学镀镍等焊接镀覆层的检验和验收,其他镀覆层的检验、验收可参照使用。此外,该标准提出了焊接镀覆层的适用范围,并规定了基体材料(典型如铝硅、铜金刚石、碳硅铝等颗粒增强金属基复合材料)。该标准主要包括以下内容。

(1)焊接镀覆层的性能指标,包括外观、结合力(附着强度)、厚度、可焊性、释氢量,以及环境适用性指标(例如耐高温、耐交变湿热、耐热循环、耐真空热循环)。

(2)焊接镀覆层的检验方法,包括外观、结合力(附着强度)、厚度、可焊性、释氢量,以及耐高温、耐交变湿热、耐热循环、耐真空热循环的环境试验方法。

(3)检验规则,对检验条件、项目、时机、数量和合格判据等内容进行了限定。

(4)焊接镀覆层在包装、贮存、运输过程中的注意事项。

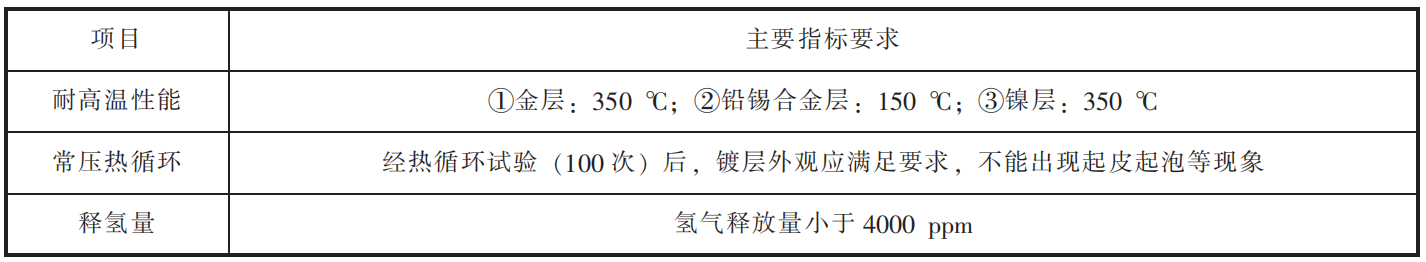

GB/T 43765—2024 中最主要的技术指标要求见表3。满足表3中规定的 3 个关键指标,就能够有效保证颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层使用过程中的耐高温性能、结合力、气体相容性等性能。

表3 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层主要的技术指标

3 标准实施过程中的注意事项

航天功能镀覆层系列国家标准的实施,应紧密结合航天器服役环境(例如空间高低温、强辐照、真空放电等)的特殊要求。相较于一般工业表面处理标准,本系列标准在实施中需要重点关注以下问题。

3.1 工艺兼容性与材料适配性

非金属基材镀覆(例如陶瓷、碳纤维复合材料)与常规金属基材镀覆相比,其界面结合力易受表面活化程度影响。如果预处理不足(例如脱模剂没有彻底去除),可能导致镀层剥离(可参考 GB/T 43763—2024 中第 4.1 条“前处理规范”)。为解决这一问题,可建立基材-镀层适配数据库,量化活化工艺参数(例如等离子体功率、处理时间),并最终依据标准中的结合力、热循环等试验测试进行判定考核。

对于颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层,由于增强相(例如 SiC、金刚石)与金属镀层的热膨胀系数存在差异,在温度交变过程中容易引发微裂纹(GB/T 43765—2024 中第 4.9 条明确要求进行热循环试验以验证界面热匹配性)。为解决这一问题,可采用梯度镀层设计或设置中间过渡层,以此缓解热应力集中的问题,确保最终产品的外观符合标准中的检验要求。

3.2 功能性指标的高精度控制

以消杂光镀层的光学性能为例。普通装饰性镀层只需要满足外观一致性即可,而航天消杂光镀层(GB/T 43764—2024)要求太阳吸收比不小于 0.95,且要在宽光谱范围(紫外—红外)内保持稳定,工艺上的微小波动都可能导致光学性能超出允许误差范围。为解决这一问题,可引入过程监测技术(例如数据采集技术),实时监控镀层的生长速率。

3.3 极端环境模拟与长效可靠性验证

现有一般镀覆层对于空间环境的模拟试验要求不够完善,常规的盐雾、湿热试验无法覆盖航天器面临的原子氧侵蚀、紫外辐照等复合失效机制。若仅按通用标准(例如 GB/T 10125)测试,可能会对产品寿命作出误判。此外,长周期的环境试验可能会造成镀覆层的性能下降。例如,颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层在振动-热循环耦合载荷下的疲劳特性需要采用专用设备进行验证。解决思路是建设空间环境地面模拟装置(例如原子氧辐照舱、高能粒子加速器),或开发加速老化模型,关联实验室数据与在轨实际工况。

3.4 工艺链协同与跨领域协作壁垒

由于航天零件存在多种工况和功能需求,有时候需要在同一个零件上制备不同的功能镀覆层,此时多工序耦合可能会影响镀覆层性能。例如,微弧氧化膜层较厚,若与消杂光镀层应用在同一零件上,可能会导致出现零件尺寸超差、光学设计冲突等问题,这就需要重新优化全流程的参数。此外,光学、材料、机械等领域的技术接口若未统一(例如镀层厚度公差与光学系统装调精度的匹配),易导致系统级性能损失。解决思路是通过制定 “镀覆—检测—装配” 一体化技术规范,明确上下游参数传递规则;或建立航天功能镀覆层联合实验室,推动产学研协同攻关。

航天功能镀覆层标准的实施,应以 “精细化工艺控制、全生命周期验证、多学科协同创新”为核心,避免简单套用传统的表面处理经验。唯有通过严格的过程监控、技术创新与标准迭代,才能支撑我国航天装备迈向更高可靠性、更长寿命的目标。

4 结束语

航天功能镀覆层系列国家标准的发布,象征着我国航天表面工程技术朝着规范化与体系化的更高水平迈进。其中,GB/T 43763—2024 对特种非金属材料金属镀层的工艺及性能要求予以规范,为航天器实现轻量化与功能化提供了坚实可靠的保障。在极端环境中,该标准促使镀层在导电、抗辐照等性能方面取得显著突破。GB/T 43764—2024 着重关注消杂光镀层的光学调控特性,明确了太阳吸收比等关键指标,对提升空间探测光学系统的成像精度及信号稳定性发挥着至关重要的作用,有力推动了空间探测光学系统的发展。GB/T 43765—2024 聚焦于颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层,成功攻克了异质材料界面结合的难题,极大地提升了航天结构件的耐高温与抗疲劳性能,为航天结构件的质量与可靠性提供了关键支撑。

这 3 项标准协同作用,不仅填补了航天功能镀层领域标准的技术空白,更通过量化指标与规范工艺,有力地推动了产业链上下游的协同创新,为未来深空探测、可重复使用航天器、商业航天等工程奠定了坚实的技术基础。随着新材料与新工艺的不断迭代更新,这些标准将持续更新完善,引领我国航天制造朝着更高可靠性、智能化与绿色化的方向稳步前行,助力我国航天事业迈向更加辉煌的未来。

参考文献

[1]饶晗,耿楠,高旭,等. 复合电沉积过程中的界面调控和界面结合研究进展[J]. 表面技术,2020,49(12):55-63.

[2]宋启良,郑玉杰,贾方舟,等. 有色金属及合金表面电沉积工艺的研究进展[J]. 电镀与涂饰,2024,43(3):48-54.

[3]陈学成,程德,佟晓波,等. 航天器用钛合金表面镀覆技术[J]. 宇航材料工艺,2019,49 (5):58-62.

[4]乔正阳,李江,刘贲,等. 脉冲镀金工艺研究进展[J]. 表面技术,2023,52(7):92-102.

[5]全国宇航技术及其应用标准化技术委员会. 航天功能镀覆层 特种非金属材料金属镀层:GB/T 43763—2024[S]. 北京:中国标准出版社,2024.

[6]全国宇航技术及其应用标准化技术委员会. 航天功能镀覆层 消杂光镀层:GB/T 43764—2024[S]. 北京:中国标准出版社,2024.

[7]全国宇航技术及其应用标准化技术委员会. 航天功能镀覆层 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层:GB/T 43765—2024[S]. 北京:中国标准出版社,2024.

欢迎大家踊跃投稿,论文投稿请将论文及保密审查证明电子版发送到航天标准化期刊邮箱htbzhtg@spacechina.com

联系人:郑老师

联系电话:010-88108095